编者按:

2023年,泰康溢彩公益基金会泰康之家专项基金与“科学种子”团队共同发起“科学先生”公益行动,在全国范围内的泰康之家养老社区号召居民发挥银发智慧,通过志愿服务的形式为偏远地区“科学种子”课堂的孩子们解答科学问题。儿童节前夕,83岁的泰康居民徐伯权叔叔,从南京前往都安县易地扶贫搬迁安置社区,以“科学先生”的身份,为孩子们带去一堂精彩的科学课。《读者》杂志记者全程跟踪并进行报道,以下为报道全文。

5月19日凌晨,广西南宁,一场罕见的特大暴雨伴随着电闪雷鸣一起到来,许多人在睡梦中被轰隆隆的雷声惊醒。

83岁的徐伯权爷爷也早早醒来了,他即将启程前往都安瑶族自治县,奔赴一场特别的课堂,为此,他特意提前两天从南京赶来。

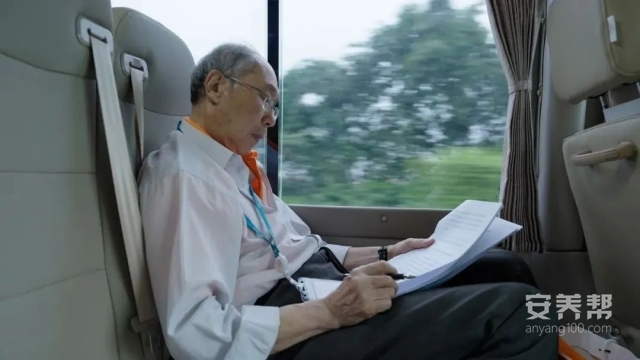

进山的路并不好走,车子在雷雨和泥泞中一路颠簸,使人昏昏欲睡,徐爷爷却分外清醒。

他翻动着手上准备好的资料,默默预习着见到孩子们后要讲的话,此行他有着一个特别的身份。

车子驶入山区,雨水渐次退去,空气中尚有些初夏的微凉,环绕四周的大山一片静谧。

然而有一处却比往日热闹许多。都安县为易地搬迁社区儿童开办的周末社区班内,几十名孩子欢快的热情,几乎要将教室屋顶冲破。

徐爷爷从车窗向外望去,眼神正好同孩子们灼热的目光交汇,他们笔直地坐在课桌前,小脑袋却齐刷刷地转向门外。见到车子开进院门,前排的几个孩子即刻挺起身子,要鼓掌的双手已经悬在了半空。

这便是孩子们与“科学先生”的第一次相见。

初次听到“科学先生”这个名字时,徐爷爷还在1600公里之外的南京。

2023年,徐爷爷和老伴搬进位于南京的泰康之家·苏园 ,为祖国科研事业奋斗了一辈子的他,最终选择在这里度过晚年。

回顾这一生,他和科学有着不解的缘分。

小时起,徐伯权就对这个世界充满了好奇,男孩子素来好动、爱玩儿,他却玩得不太一样,家里的玩具常常被他拆得七零八落 ,只为看一看里面到底是什么模样。

长到初中,少年徐伯权迷上了无线电,他用四处搜寻的材料自己安装矿石收音机,在断断续续的电波声里,他听到来自远方的声音,那是懵懂的少年与遥远世界最初的交手。

虽然出生于工人家庭,父母却始终鼓励着徐伯权读书、探索,年少时萌发的好奇种子,因此被一路呵护,终于长成参天大树。

1965年,他从清华大学自动控制系电子计算机专业毕业,加入军工电子行业,从零开始,率队打破国外技术封锁,研制了我国空军第一套半自动化引导系统。

工作中的青年徐伯权

此后的几十年间,徐爷爷从未停下脚步,在祖国大地和碧海蓝天中,开辟出一条新中国国防信息化建设之路。他的人生脉络,与科研事业紧紧相连。

所以当了解到泰康之家联合科学种子公益项目团队推出“科学先生志愿行动”后,徐爷爷第一时间报了名。

“尽管我现在已经不搞具体的工作了,但还是要为国家发挥点余热,把科学的种子种在孩子们的心里。”

就这样,跨越1600多公里,相差70余岁的两代人,成为了笔友。

每隔一段时间,徐爷爷会以“科学先生”的身份,用通信的方式为乡村小学和社区的孩子们解答他们提出的各种各样的问题,担心有的孩子读不懂生僻字,回信前又特意嘱托泰康的年轻志愿者为信里的文字一一标注好拼音。

泰二代志愿者正在协助居民为回信注音

今天,大笔友和小笔友们终于见面了。

徐爷爷走进课堂,孩子们的目光一路跟随,这是所有人第一次见到“科学家”。曾经只存在于书本上遥不可及的“大人物”,眼下竟如此真实地站在自己面前,孩子们的脸上满是抑制不住的好奇与惊讶。

不大的教室里座无虚席,这些孩子全部来自周边的易地搬迁社区,年龄不一,最大的孩子已上初中,最小的只有3岁。

每隔一周,他们会来到这里,学习“科学种子”公益项目为他们捐赠的各类科学课程,这是他们在学校里不曾拥有的机会。

今天这一课,是徐爷爷讲解的“人工智能”。

尽管AI世界已经来势汹汹,但对这里的孩子们来说,什么是AI,仍是一个十分陌生的问题。

在徐爷爷的口中,他们第一次了解到这个遥远的词汇,原来和自己的生活如此息息相关。它仿佛一本强悍的百科全书,关于世界的种种未知,都能在里面找到答案。

从最初的懵懵懂懂,到后来的若有所思,台下孩子们的眼神渐渐明亮起来。

一道新世界的大门从此被打开了。

这是孩子们向AI世界发起的第一次探索,但,绝不会是最后一次。

徐爷爷生动的讲解令孩子们听得津津有味

徐爷爷用孩童的语言,向孩子们耐心演示如何操作AI软件,话音刚落,台下的孩子们便纷纷举起了手,对于这个全能的新朋友,他们迫不及待想要一探究竟。

“爷爷,爷爷,能不能让它画一只动漫的小羊?”

提问的女孩叫石思敏。

9岁的她正在读3年级,尽管平日学校也有开设科学课,但“科学种子”课堂在她眼中仍是一个特别的存在。

在这里,不同年级的小朋友可以在一起玩耍,还有等待她动手操作的各类科学实验,甚至有机会和徐爷爷这样的科学家交流,这不能不使她感到兴奋。

得知徐爷爷要来给大家上课,她头一天晚上就激动得睡不着觉。早上不等妈妈叫醒,便自己起来,张罗着穿新衣服去教室。

7岁的妹妹和3岁的弟弟也和她一同前来,年幼的弟弟并不理解什么是科学,但平日活泼好动的他,坐在教室里却莫名乖巧,每次提问环节,弟弟的小手都举得格外笔直,和姐姐们一样,目不转睛地盯着讲台。

这样的景象,令教室门口的韦玉春感到一阵慰藉,今天送三个孩子来上课,她也忍不住留下来旁听。

韦玉春主动参与户外科学实验,与徐爷爷一起组装“水火箭”

作为三姐弟的妈妈,年轻的韦玉春身上有着不小的重担,丈夫大学毕业后一直在广州工作,而自己选择留在广西老家,独自带大三个孩子。夫妻两地分居,只为给孩子更好的陪伴和教育。

好在孩子们乖巧懂事,除了参与周末的“科学种子”兴趣班,平日在家里,三姐弟也常常凑在一起读书、学习,客厅墙上满是罗列整齐的绘本,韦玉春每天都要陪孩子读上一段时间,她坚信这样做会有意义。

石思敏带着弟弟妹妹研究智能学习机的操作

她明白山区孩子的苦,自己奋力托举,带着孩子从镇上一路搬到县城,不过是希望孩子们过得比自己更好。

“我们受的苦已经够了。到我们孩子这一代,就没有必要再去走我们的路,我们走的路已经很远,绕得很远很远了。”

韦玉春和丈夫都是在大山深处长大的孩子,丈夫家里8个兄弟姐妹,和鸡鸭鹅挤在同一间狭小的土坯房里长大,却个个成为了大学生,全部走出了山村。

石思敏爸爸长大的老房子,墙壁上隐约可见多年前孩子们写下的大字——“生龙活虎、自力更生”

学习的意义,在一次次走出大山中被验证,更坚定了她想要培养孩子好好读书的信念。

也因此,她格外珍惜这次孩子们参与“科学先生”活动的机会。

9岁的女儿,今天在家门口就能和一流的科研专家直接对话,这是当年那个每天早上5点起床,要走两个小时山路,翻越一整座大山去上课的9岁的韦玉春,想都不敢想的梦幻。

家乡的十万大山,壮美而苍俊,却也阻碍了多少童年韦玉春们的梦想,但今天,这道横亘在城市和乡村之间的阻碍,似乎正在逐渐消弭,她的孩子,同样有着追寻星尘大海的权利。

孩子对于世界发出的一次次提问,不再只是空空地撞向大山,山的那头,终于传来了回音。

对于“科学先生”的到来,有一位大人的兴奋不亚于孩子。

黄菲也是从都安山区走出去的学生之一,2015年,她结束北漂回到广西,一边继续从事律师工作,一边用业余时间参与瑶山社工,专门负责易地安置区儿童的教育。

最初做社工时,都安的许多大山都还没有通路,黄菲便带着志愿者靠双脚一步步翻山,到偏远的山村,挨家挨户了解孩子们的情况。

黄菲带领志愿者团队翻山家访

走访中,她渐渐发现,山区的孩子们需要的不只是钱,而是一个能好好上学的环境。

“不是说我们支持他,让他上学就好了,他们需要的不只是能上学,还要能上好学。”

“知识改变命运”,是山区孩子们最常听到的一句话,但现实又一次次告诉他们,渴望以教育扭转命运,他们需要跨越的障碍远非物质的匮乏。

健康的身体、向上的精神、稳定的生活环境、公平公正的机遇……无一不需要付出努力。

黄菲始终记得多年前的一次课堂上,她给孩子们放了一部讲述北京的纪录片,看完后,一个小朋友用稚嫩的声音问道:“老师,北京的晚上天不黑吗?”

视频里,大都市的夜晚车水马龙,灯火通明宛如白昼,这对从没有离开过大山的孩子来说,仿佛另一个时空。

看着孩子天真的神情,黄菲心里泛起一阵酸楚。

城乡孩子在教育资源上天然的不对等,如同大山一般伫立在眼前,令她无法忽视。近10年间,她倾尽全力,只希望给更多孩子带去一个尽量平等的机会。

2022年,在黄菲的努力下,“科学种子”课堂落地都安,刚刚从大山里搬迁到县城安置社区的孩子们,在周末有了共同的去处,在这里,他们不仅可以学习有趣的科学知识,亲手操作科学实验,更结交了各个年龄段的朋友,回到学校时,他们不再是孤零零的“外乡人”。

孩子们周末上课的地点,坐落在易地安置社区最中心

“其实不能指望开设了这个课程,这些孩子以后一定会喜欢科学,一定能够成为科学家或者科技工作者,但只要他来到社区课堂,有朋友一起玩,对这个感兴趣了之后,他就会去思考,只要他有思考,他就会愿意去学习,因为他要去学,他才知道他想知道的问题的答案。”

尽管黄菲没有刻意抱有过高期待,科学兴趣班开设后,孩子们的改变还是肉眼可见。

尤其是在泰康溢彩公益基金会泰康之家专项基金与“科学种子”团队共同发起“科学先生”志愿行动后,孩子们对科学的兴趣变得愈发强烈。

每次课程末尾,社工老师都会收集孩子们提出的科学问题,这些问题会直接交到泰康之家各地园区的居民手中,长辈们会一对一帮小朋友解答问题,像徐爷爷一样,有时是以书信的方式,有时则是录制一条视频。

徐爷爷和黄菲为孩子们讲解“水火箭”

起初,孩子们的表现并不高涨,面对老师抛出的提问环节,孩子们的第一反应是迷茫。

“因为他没有思考,他还不会思考这个事情,还没有被触动。”

黄菲解释道,这正是山区孩子和城市孩子的差别之一,对于很多事物,孩子们并没有养成主动思考的习惯。

但随着课程的不断进展,孩子们的状态一节比一节好,每次收到泰康之家爷爷奶奶的回信,小朋友们都格外兴奋,越来越多的科学问题涌现出来。

“糖为什么甜的?”“人为什么会长头发?”“恐龙还会复活吗?”“世界上是否存在外星人?”“为什么空气看不见?”“太阳为什么只在白天出来?”……

其实,对于这个年纪的孩子来说,提问几乎是一种天性。

只不过,这种天性往往并不直接显露在生活表面,如同待萌发的种子,需要适宜的温度和土壤,给它安全,给它营养,时机成熟之后,方能灿烂地绽放。

而这,正是”科学先生“志愿行动的所有人,为之努力的意义。

徐爷爷解答孩子提问:天空为什么是蓝色的?

徐爷爷的造访,是这看不见的羁绊,被具象化的开始。

迄今,已有近50位“科学先生”通过书信、视频等交流形式,远程解答了300多个科学问题——与那些远在江西农村、黔东侗寨、大凉山等偏远地区、成长资源不足的孩子们,建立起了深厚的“网络笔友”关系。

孩子们在课堂上观看泰康之家的爷爷奶奶为他们录制的视频

泰康居民还自发捐赠超25万元善款,用于支持“科学种子”项目的系统化科学启蒙课程落地更多乡村小学和社区班,同时,泰康溢彩公益基金会泰康之家专项基金对此配捐近13万元,预计将有超1500名乡村儿童从中直接受益。

在未来,将有更多泰康居民走进偏远地区的课堂,和孩子们面对面交流,石思敏的幸运,将延续到更多孩子身上。

即便今天在孩子们心中埋下的科学种子,未必日后都开花结果,但这个世界,总会因此,而有一点点的不一样。

为了这一点点的不同,总有人像徐爷爷一样,用行动给出着自己的答案。

无形的羁绊不止在一处振动,在“科学先生”与都安县的孩子们结缘之时,泰康溢彩公益基金会还积极响应国家乡村振兴局和民政部的倡议,与都安县建立了紧密的结对帮扶关系。

都安县两家普惠型养老机构得到“溢彩千家”项目资助,当地1000位长者都收到了由“一根拐杖”项目捐赠的防跌倒套装。

大山深处的这座小城与泰康的联结,似乎既是一种巧合,也是一种命中注定。

它让稚气未脱的孩童与白发苍苍的长者,冒着或许是一生一次的特大暴雨,也要完成这场横跨千里、年龄相隔近一个世纪的“笔友会面”,去传达人生一期一会的温柔与感受。

而这份汇川成海的冲动,又最终连接起了这里的孩童和远方的长者,或许在某天,可以成为回答“时代”——这个无解命题的答案。

徐爷爷返程的那天,都安阳光灿烂,暴雨洗练后的数座大山在碧空下更显苍翠。

临行前,黄菲律师坚持一定要带大家去不远处的澄江河看看,在当地人口中,它还有一个好听的名字——“会开花的河”。

悠悠的河水从都安县城穿流而过,海菜花从水底生根,一路向上生长最终突破水面,黄白相间的花朵,浩浩荡荡铺满了整条澄江河,在日光下远远望去,好似一颗又一颗太阳。

附近的居民说,这种花只在最清澈的水中才能孕育出来,但它一旦长出,生命力便极其旺盛,一年四季盛开,在温暖的天气里更显灿烂。

像极了都安,和在这里出生、长大的孩子。

回程路上,风景依旧,所有人都在忙着拍照纪录。

这一次,徐爷爷却睡得格外香甜。

本文转载自微信公众号【读者】

发表评论:

请遵守《用户条款及隐私协议》