新华社记者近日赴多地调研发现,从面向困难老年人逐步拓展到全体老年人,从保基本、兜底线到满足老年人多样化、多层次的需求,中国正以前所未有的力度,探索健康老龄化的“中国方案”,满足亿万老年人对美好生活的新期待。

最大群体:九成居家养老,能否过得更舒心?

从清晨到黄昏,从公交站、公园到小区楼下的广场,随处可见老年人的身影。这时,你会深切地感到,老龄化就在眼前。中国有2.5亿老人,这个数字意味着什么?它相当于英国总人口的3.76倍,日本人口的2倍,澳大利亚人口的10倍。庞大的群体背后,是空巢老人多、困难老人多、老年抚养比高的突出特征。中国,如何扛起如此艰巨的养老重任?

从20世纪末开始,我国积极开展应对人口老龄化行动,连续编制实施了五个老龄事业发展规划,近年来,有关部门的“十三五”规划均将老龄工作纳入其中。从重点发展居家养老,到开展居家和社区养老服务改革试点,再到依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务……养老政策表述一次次“升级”,以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的中国特色养老服务,搭建起了“中国式”养老的“四梁八柱”。

调查显示,我国九成以上的老人倾向于居家养老。

南京建邺区,一半以上老人“挤”在莫愁湖街道。在这个典型的老年人社区,养老机构少,公共设施差,想要安享晚年,还真是个愁事。探索家门口“抱团”养老——作为江苏省第一家由街道办事处搭台的“社区养老驿站”,莫愁湖街道目前下辖的13个社区都建起“养医康教”一体的养老综合体。“麻雀虽小五脏俱全”,不论是吃饭洗澡、日间照料,还是健康咨询、打牌下棋,老年人不出社区就能享受到“15分钟养老服务圈”。在城市乡村,都有像莫愁湖街道这样的聚居老区。在为政策叫好的同时,一些社区养老驿站也暴露出“服务下线”、收费偏高等问题。

从今年发布《关于推进养老服务发展的意见》支持养老机构上门为居家老年人提供服务,到国务院常务会议明确为老年人提供以居家为基础的助餐、助医、助行、助洁等便捷服务,再到民政部发文要求到2022年社区100%配建养老服务设施……在“精雕细琢”上下功夫,养老政策越来越暖心。

“难中之难”:5000万失能失智老人,该怎么办?

王琳(化名),50岁,母亲78岁,阿尔茨海默病确诊7年。从最初的据理力争、委屈落泪,到现在掏出病历本、默默结账,今年以来,王琳已记不清是第几次去菜店接回“买菜”不给钱的母亲。几乎每一位失能失智老人的背后,都有一段家庭艰难挣扎的过往。4000万失能和半失能老人、1000万老年性痴呆患者——失能、失智老人群体达到5000万,总体疾病负担超过万亿元。

面对严峻的现实,中国开出了“医养结合”的大药方。自2015年《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》出台以来,医养结合政策体系逐步建立,失能失智老年人的康复治疗、护理、安宁疗护等一系列服务需求逐步得到保障。

然而,高龄失能、失智老人的照护被公认为养老服务业的“难中之难”。难在何处?中国老龄协会副会长吴玉韶说,难在它是一件专业的事,导尿管、压疮、吸痰、插鼻胃管,家里人基本搞不定;难在它是一件耗人的事,每天24小时,一年365天不得闲。

按照国际上失能老人与护理员配置标准3∶1推算,我国至少需要1300万名护理员。然而,我国鉴定合格的养老护理员数量却相去甚远。养老护理专业人才缺口巨大,为何却招不来人?技能要求高、苦脏累压力大、加薪空间小是主因。

面对高龄失能人群快速增长的现状,护理服务能否跟上,最终决定着“老有所养”的整体水平。

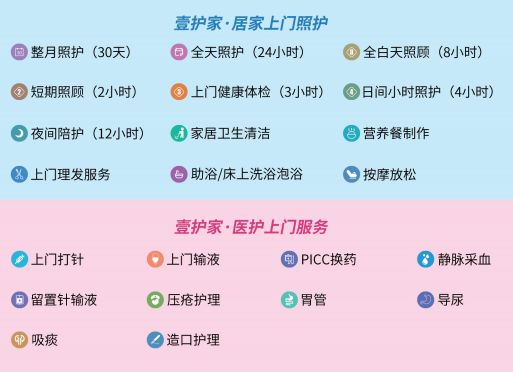

壹护家是依托政府批准设立的养老护理机构——乾中护理院而设立的居家上门服务平台,为居家养老的长者送去专业的护理员照护,而且壹护家有明晰的服务流程,首先由持证执业护士上门专业评估,定制照护长者专属方案,壹护家不是中介,也不是家政,护工由乾中护理院直送,员工制管理,保障服务质量,为居家养老的长者送去专业照护。

发表评论:

请遵守《用户条款及隐私协议》